공간에 대한 자부심, 태도의 중요함 배우는 기회

남들 모두 겪는 오르락 내리락 롤러코스터를 타며, 나름 재밌는 생활을 이어가고 있던 때였습니다.

그러던 중 집안사정으로 인해 어머니가 하시던 분식집을 함께 해야하는 상황이 발생합니다.

정말 고민 많이 했던 것 같습니다.

제 직업에 대한 자부심도, 애정도 굉장히 컸다고 생각했거든요. 그런 상태에서 직종을 바꾸는 것에 대한 부담이 엄청났습니다.

결론이 정해져있진 않았지만, 결국 그 길로 가야한다면 뭔가 의미있게 가게를 해보고 싶다는 생각을 했습니다. 그래서 첫직장을 거치며 들었던 사회복지적 고민과 또 아이들을 치료하고 여행을 다니며 들었던 생각들을 가게를 통해 풀어내보고 싶다는 생각을 했습니다.

가게를 구실로 지역사업을 해보고 싶다는 꿈을 품었습니다.

가게는 20년 가까운 세월동안 동네 사람들의 추억이 깃든 떡볶이집이었습니다. 학창시절부터 들러서 먹을줄만 알았지 가게를 운영해본다는 생각은 없었던지라, 이런 저런 고민이 많이 들었죠.

뭘 할까? 어떻게 할까?

이런 고민들 끝에 얻은 결론은 ‘일단 해보자’였습니다. 이렇게 ‘철이총각’(블로그 네임)의 삶이 시작되었습니다.

가게를 하면 할수록 ‘공간’에 대한 자부심이 깊어졌습니다. 20년 가까운 세월의 힘이 주는 공간의 감정이 오묘하더군요. 누군가에겐 사랑이고, 누군가에겐 우정인 곳. 성장과 늙어감을 같이 느끼는 곳. 그리고 순간의 기억을 공유하는 사람들이 떠오르는 곳이라고 느껴졌습니다.

제가 장사를 하는 이유가 물론 첫째는 생계이겠지만, 이 공간을 변하지 않도록 유지하자 마음먹었습니다. 맛있는 추억이 있는 공간으로 남는 것이 제일 먼저이며 끝까지 가져가야 할 마음이라고 생각했지요.

그러려면 가장 중요한 것이 맛, 손님, 장사에 대한 태도였습니다. 어머니의 노하우를 잘 배우되, 저만의 브랜드를 찾아가려 노력했던 날들이었습니다.

돌이켜보면 전 돈을 버는 방법을 배운 건 아닌 것 같았습니다. 제가 배운 건 ‘태도’에 대함이었지요. 나를 먹여살려주는 직업에 대한 태도, 마음가짐에 대해 많이 고민해볼 수 있는 기회였다고 생각합니다.

가게는 허름하고 작은 공간이었습니다.

손글씨가 가득한 벽면은 사실 의도치 않았지만 학생들의 장난에 ‘늬들 맘대로 해라~’라고 하는 마음이었다고 합니다.

장사를 하다보면 손님이 없는 뜸한 시간이 종종 생기는데, 그 시간에 낙서를 하나하나 보다보면 참 재밌더라고요. 손으로 쓴 그 낙서가 그냥 지나가 없어져버리는 순간을 존재하게 만들어준다는 생각 했습니다. 그래서 제가 이 공간에서 이질감 없이 사람들에게 다가가는 방법을 ‘손글씨’로 정했습니다. 손님과의 소통 도구로 말이지요.

더 이상 채워질 벽면이 없어지자, 메모지를 걸도록 했고, 그 메모지들도 가득가득 나중엔 걸 공간이 없어지자, 묶음으로 비치해놓기도 했지요. 때론 순간의 감정이, 때론 그날의 바람들이, 어느날은 들리지 않는 편지가 되어 가게를 가득 채워줬습니다.

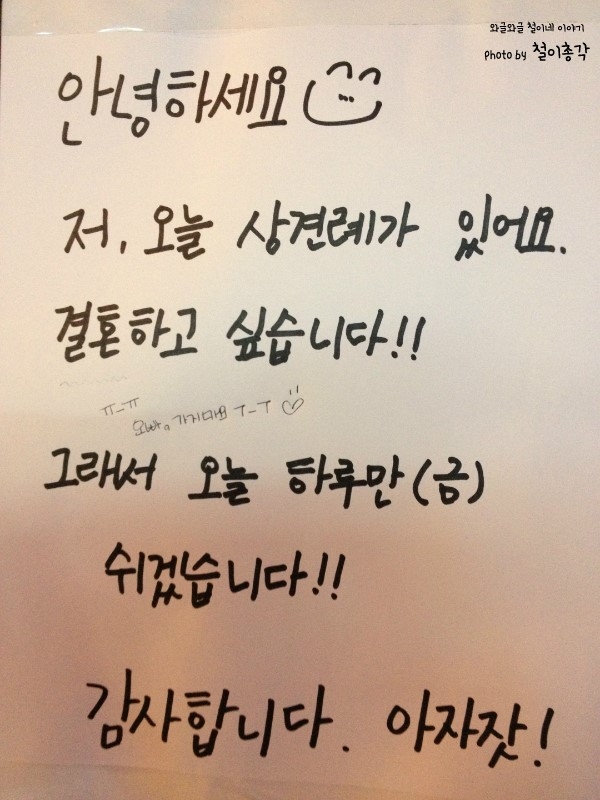

정성들여 채워주는 손글씨만큼, 저도 역시 종종 손글씨로 가게를 알리곤 했지요.

공지사항도 알리고, 메뉴판도 손글씨와 그림을 바탕으로 손수 제작해서 바꾸기도 했습니다. 무엇보다 종종 생기는 휴업에 대해, 편지를 쓰듯 가게 앞에 붙여 놓기 시작했습니다.

몇번 하고 나니 휴업으로 인한 헛걸음이 소식을 알게 된 계기로 바뀌어 궁금함이 된다고 합니다.

어머니의 건강검진을 알렸을 땐 오히려 손님들이 선물을 한아름 주셨고, 저의 상견례 소식을 알렸을 땐 근처 여고생들의 질투와 놀림을 한몸에 받기도 했습니다.

이렇게 만나는 사람과 소통을 하기 시작하며 조금씩 자영업자로서 동네살이에 익숙해지기 시작합니다.

옆 가게 이모의 건강은 어떤지, 속썩이던 아들내미가 학교생활은 잘 하는지, 어떤 어르신이 어디가 편찮으신지, 누가 어디로 취업했는지 등 동네소식이 일상적으로 왔다 갔다 하는 게 동네 장사인들의 생활인가 싶었습니다.

함께 기뻐하고 아파하고, 품을 모으는 사람들이 저에겐 낯설었지만, 오래전부터 그렇게 해온 그들에게는 자연스러운 일인 것처럼 느껴졌습니다.

떡볶이, 튀김, 순대, 어묵 4개의 메뉴만 고집하기에 김밥도 팔고, 음료수도 팔고 하자고 하니 김밥은 건너건너 김밥집에서 팔고, 음료수는 맞은편에 슈퍼가 있으니 안된다 하시고, 매일 같은 시간 지나가는 폐지줍는 어르신에게 모아둔 폐지를 건네는 일이 어르신의 건강을 신경쓰는 하나의 방법이었던 것임에 동네에서 함께 살아가는 것에 대해 느끼는 바가 많았던 것 같습니다.

본격적으로 장사를 장사답게 시작하니 가게를 하기 전 세웠던 이런저런 계획은 신경쓰지 못하게 됩니다.

작은 동네에 오래동안 자리잡고 있던 가게는 이미 제가 계획했던 지역사업과 비슷한, 혹은 뛰어넘는 뭔가가 있는 것 같았습니다. 장애아동들에게도 자유로운 맛있는 공간이 되고자 했던 생각도 역시 이미 복지관에서는 볼 수 없었던 많은 장애아동들이 와서 먹고 가는 가게였죠.

그래서 저는 앞으로 장사를 '어떻게' 하며 살까? 라는 고민을 했습니다.

제 고민의 결론은 ‘이 가게는 손님들에게 ‘더 맛있는 하루’를 선사하는 공간이고, 난 손님들의 ‘더 맛있는 하루’를 만들 수 있도록 ‘손’에 책임지자’였던 것 같습니다.

제가 손글씨로 손님들과 소통하듯, 공간에 대한 감정을 오래 유지할 수 있도록 가게를 관리하고, 재료를 다듬고, 음식을 만들고 건네는 도구는 ‘손'이기에 그 손에 책임질 수 있는 태도를 가져야겠다는 생각이었습니다.

롤러코스터 타듯, 파도를 넘듯. 이런 저런 사정으로 결국 저는 떡볶이집 사장으로의 3년 남짓한 시간을 뒤로 하고 다시 복지관으로 돌아갔습니다.

하지만 여전히, 동네에서 나름 치열하게 장사했던 기억과 경험은 저를 든든히 받쳐주는 또 하나의 축이 되었습니다. 그리고 '손'에 책임지자는 다짐은 일을 대하는 저의 중요한 태도가 되었습니다.

아이들을 만지고, 서류를 만들던 손이 떡볶이를 만들고 손님들에게 건네는 손으로, 다시 그 손이 아이들을 만지는 손으로 바뀌었지만 어디든 언제든 그것은 저의 손이니까 최선을 다해 책임지며 살고 싶다는 생각을 합니다.

아이들이든, 손님들이든, 책임을 다한 손의 진심은 언젠간 전달될 거라 믿으며 말입니다.